Alarmstufe ROT: Zecken im Anmarsch

Frühlingszeit - die ersten Sonnenstrahlen wärmen schon, die Vögel zwitschern und bunte Blüten verjagen das Wintergrau. Auch im Verborgenen erwacht das Leben, darunter auch winzige, hungrige Zecken auf der Suche nach einer Blutmahlzeit. Zeckenstiche sind jetzt bei Spaziergängern und Hundebesitzern gleichermaßen gefürchtet. Eine ganzjährige Zeckenprophylaxe schützt die Vierbeiner vor schweren Erkrankungen.

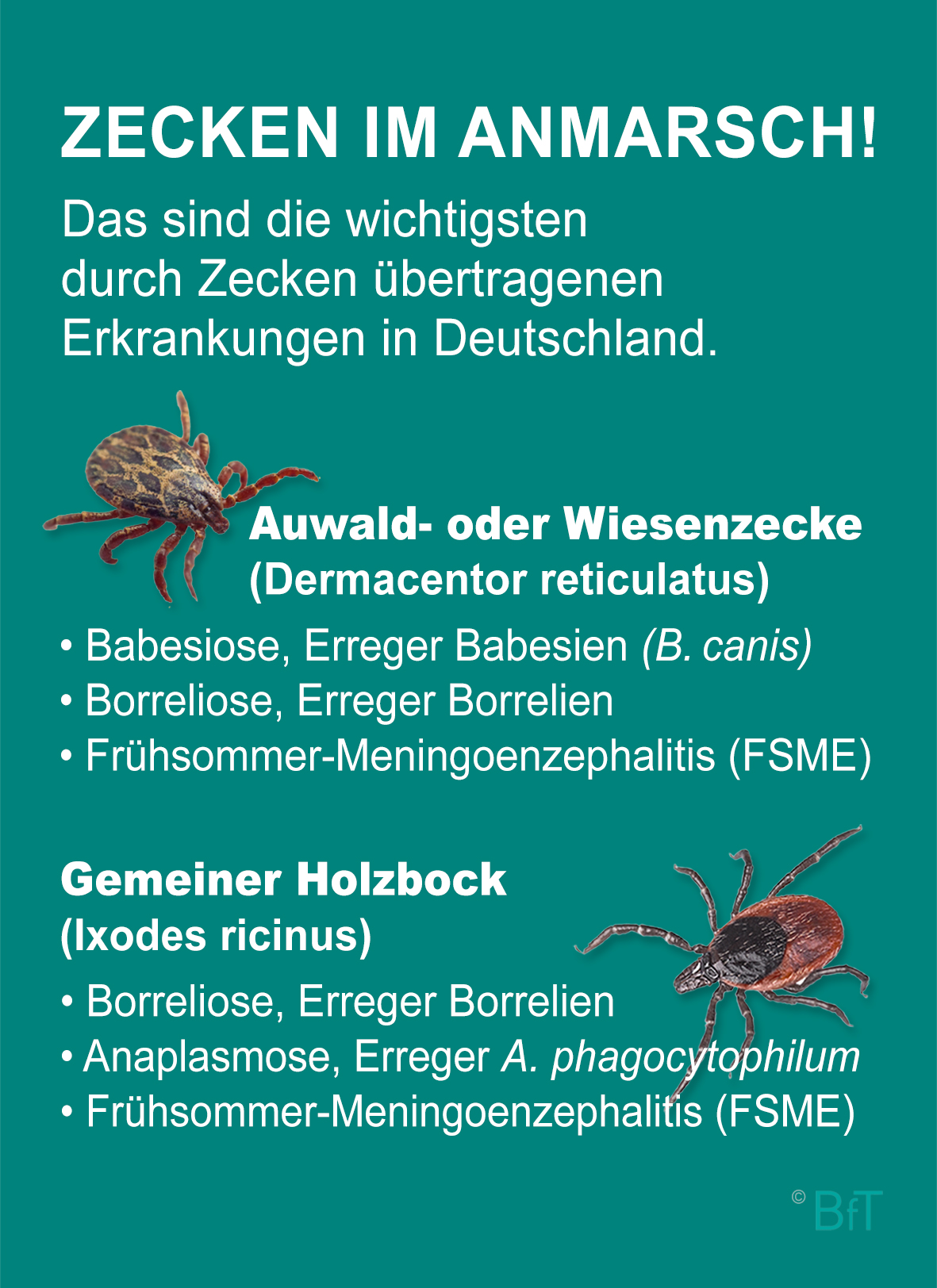

Zecken können schwere Krankheiten übertragen

Zeckenstiche sind nicht nur unangenehm, sie können auch sehr gefährlich werden. Häufig sind Zecken Träger von Krankheitserregern, die sie beim Stechen und Blutsaugen übertragen. Je nach Zecken- und Erregerart sind für den Hund die Babesiose, die Anaplasmose, die Ehrlichiose, die Hepatozoonose und die Rickettsiose von Bedeutung. Hund und Mensch können beide an der Borreliose erkranken. Gefürchtet ist darüber hinaus die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), eine ernstzunehmende Hirnhautentzündung beim Menschen, die in seltenen Fällen auch beim Hund dramatisch verlaufen kann. Durch Zeckenstiche übertragene Infektionskrankheiten sind auch unter dem Begriff Tick-Borne Diseases bekannt. Verursacher sind Bakterien, Viren oder Parasiten.

Die Babesiose ist inzwischen in Deutschland heimisch

Eine ernstzunehmende Krankheit, die in Deutschland bei Hunden zunehmend und mit regionalen Schwerpunkten an Bedeutung gewinnt, ist die Babesiose. Erreger der Babesiose sind sogenannte Babesien (Babesia canis). Dabei handelt es sich um kleine, einzellige Parasiten, die in rote Blutzellen eindringen und sich dort vermehren. Die Blutzellen gehen zugrunde und es entstehen Entzündungs- und Abwehrreaktionen, welche für den Hund (lebens-)gefährlich werden können. Überträger der Babesiose ist die mittlerweile häufig vorkommende Auwald- oder Wiesenzecke (Dermacentor reticulatus), die zur Gattung der Buntzecken gehört.

Ursprünglich galt die Babesiose eher als Reisekrankheit. Durch die weitere Ausbreitung der Wiesenzecken gewinnen Erkrankungen durch Hundebabesien jedoch auch hierzulande zunehmend an Bedeutung. Studien belegen mittlerweile die flächendeckende Ausbreitung dieser Zeckenart auch in Deutschland. D. reticulatus ist etwa in Ostdeutschland die am häufigsten anzutreffende Zeckenart. Nach aktuellem Kenntnisstand ist auch Norddeutschland stark betroffen.

Zeckenprophylaxe ist unverzichtbar

Hat sich ein Hund mit Babesien angesteckt, treten die ersten Beschwerden in der akuten Form meist nach einer bis drei Wochen auf. Krankheitssymptome sind Fieber, Blutarmut, blass-gelbliche Schleimhäute, Muskelschmerzen und Schwächezustände, teilweise ist der Urin rot-bräunlich verfärbt. Auch eine Schädigung des Zentralnervensystems ist möglich. Es können Bewegungsstörungen und epileptische Anfälle auftreten. Die Symptome ähneln der menschlichen Malaria, deshalb spricht man auch von "Hundemalaria", allerdings handelt es sich um ganz unterschiedliche Erreger.

Die Babesiose ist schwierig zu behandeln und kann sogar tödlich enden. Umso wichtiger ist eine konsequente Zeckenprophylaxe. Geeignete Vorbeugemaßnahmen, etwa mit abwehrenden und abtötenden Präparaten, sollten entsprechend des Befallsrisikos für das Tier mit dem Tierarzt besprochen werden. Ein ganzjähriger Zeckenschutz ist auf jeden Fall empfehlenswert. Nicht umsonst wird D. reticulatus aufgrund seiner Aktivität an kalten Tagen (ab 4°C) auch Winterzecke genannt.

Nicht alle Zeckenschutzmittel sind gleich. Deshalb ist es wichtig, die Packungsbeilage sorgfältig durchzulesen und die jeweiligen Anwendungsempfehlungen genau zu beachten. Nur so wirken die Mittel so, wie sie sollen. Auch die Einhaltung ergänzender Hinweise ist wichtig - beispielsweise Wartezeiten oder das Abnehmen von Halsbändern vor dem Baden oder Schwimmen. (ots)

Quelle: Bundesverband für Tiergesundheit e.V.